das Freiburger Münster ...

Natürlich gibt es über das Freiburger Münster mehr zu erzählen und

zu Entdecken. Dies lieber Besucher der "Regio im Dreiländereck"

möchte ich Dir selber überlassen zum Beispiel bei einem Besuch in

Freiburg und dem Freiburger Münster. Dabei wünsche ich Dir viel

Freude !!!

Jeden Besucher Freiburgs zieht es sofort zum Münster, sobald er über

den Dächern der Altstadt die durchbrochene Pyramide des schlanken

Turms erblickt. Dann steht er staunend vor dem schönsten Turm der

Christenheit, wie ihn der bekannte Basler Historiker und

Schriftsteller Carl Jakob Burckhardt genannt haben soll. Während

viele Kirchen des Mittelalters erst in den folgenden Jahrhunderten

fertiggestellt wurden, war der 116 Meter hohe Turm bereits um 1330

vollendet.

Freiburg war, seit Konrad von Zähringen der Siedlung am Fuße des Schlossbergs im Jahre 1120 das Marktrecht verliehen hatte, als bevorzugter Handelsplatz ständig gewachsen und so erwies sich die ursprüngliche dem Hl. Nikolaus geweihte Pfarrkirche, in der Bernhard von Clairvaux Anfang Dezember 1146 den zweiten Kreuzzug predigte, bald als zu klein. Da beschloss Berthold V., der letzte Zähringer Herzog, eine neue, großzügige Stadtkirche im Stil des Basler Münsters zu bauen und sich damit eine ihm angemessene Grablege zu schaffen.

Freiburg war, seit Konrad von Zähringen der Siedlung am Fuße des Schlossbergs im Jahre 1120 das Marktrecht verliehen hatte, als bevorzugter Handelsplatz ständig gewachsen und so erwies sich die ursprüngliche dem Hl. Nikolaus geweihte Pfarrkirche, in der Bernhard von Clairvaux Anfang Dezember 1146 den zweiten Kreuzzug predigte, bald als zu klein. Da beschloss Berthold V., der letzte Zähringer Herzog, eine neue, großzügige Stadtkirche im Stil des Basler Münsters zu bauen und sich damit eine ihm angemessene Grablege zu schaffen.

Der markante Turm des Münsters, vom Schweizer Kunsthistoriker Jacob

Burckhardt einst als „schönster Turm auf Erden“ bezeichnet, ist 116

Meter hoch.

Am Fuße des Turms ist der Bau fast quadratisch im Grundriss; die Mauern sind wuchtig und fast ohne Durchbruch. Der Turm wird ungefähr oberhalb des ersten Drittels der Gesamthöhe von der zwölfeckigen Sterngalerie umgeben. Oberhalb der Galerie setzt sich der Turm als Achteck fort. Der achteckige Teil geht über in die sogenannte Laterne, die auch begehbar ist. Auf dieser Höhe ist der Turm bereits vielfach durchbrochen; von dessen acht hohen Spitzbogenfenstern geben vier den Blick nach außen frei. Über der Laterne befindet sich der ebenfalls achteckige, filigrane und vielfach durchbrochene Turmhelm. Die Rippenbögen sind mit Krabben besetzt. Seine Ausdruckskraft gewinnt der Turm durch die architektonisch vollendeten, wie spielerischen Übergänge von der viereckigen über die zwölfeckige zur achteckigen Form in den Turmhelm bis zur Kreuzblume auf der höchsten Spitze. Als Hauptbaumaterial wurde Sandstein verwendet, der im Mittelalter vor allem am Lorettoberg abgebaut wurde.

Es ist der einzige derartige gotische Kirchturm in Deutschland, der noch im Mittelalter vollendet wurde (um 1330) und seitdem fast wie ein Wunder die Zeit überdauert hat, auch den Bombenangriff vom 27. November 1944, der die Häuser in der nächsten Umgebung des Turmes zerstörte. Allerdings wurde das Gebäude durch die Erschütterungen stark in Mitleidenschaft gezogen. Dass auch der filigrane Turmhelm die Erschütterungen überstand, wird auf die Bleianker zurückgeführt, die als Verbindung der einzelnen Segmente des Turmhelmes dienen. Die Fenster waren vor dem Angriff herausgenommen worden und überstanden deshalb ebenfalls die Erschütterungen.

Am Fuß des Turms, links vom ersten Portalbogen, sind mittelalterliche Maße (Längenmaße, Brotgrößen, Kornmaß und andere) eingemeißelt (13. Jahrhundert). Eine Inschrift nennt auch die Daten für die beiden Jahrmärkte der Stadt. Das Anbringen an der Kirche sollte diesen Maßen besondere Legitimität verleihen.

Der Turm enthält auch eine große und schöne Turmuhr von Jean-Baptiste Schwilgué, aus dem Jahr 1851. Man kann die Uhr im Turm besichtigen. Sie läuft noch, aber treibt nicht mehr den Zeiger am äußeren großen Zifferblatt und schlägt nicht mehr die Glocken. Der Turm enthält auch eine Kontrolluhr von Schwilgué, die im selben Jahr für den Turmwächter installiert wurde.

Mehrere Kirchtürme wurden jenem des Freiburger Münsters nachempfunden. Ganz in der Nähe befindet sich jener der Mülhausener evangelischen Stephanskirche (97 Meter), errichtet 1859−66. Der Turm der evangelisch-reformierten Kirche in Warschau (gebaut 1866–80 von A. A. Loewe) wurde ebenfalls dem Turm des Freiburger Münsters nachempfunden.

Am Fuße des Turms ist der Bau fast quadratisch im Grundriss; die Mauern sind wuchtig und fast ohne Durchbruch. Der Turm wird ungefähr oberhalb des ersten Drittels der Gesamthöhe von der zwölfeckigen Sterngalerie umgeben. Oberhalb der Galerie setzt sich der Turm als Achteck fort. Der achteckige Teil geht über in die sogenannte Laterne, die auch begehbar ist. Auf dieser Höhe ist der Turm bereits vielfach durchbrochen; von dessen acht hohen Spitzbogenfenstern geben vier den Blick nach außen frei. Über der Laterne befindet sich der ebenfalls achteckige, filigrane und vielfach durchbrochene Turmhelm. Die Rippenbögen sind mit Krabben besetzt. Seine Ausdruckskraft gewinnt der Turm durch die architektonisch vollendeten, wie spielerischen Übergänge von der viereckigen über die zwölfeckige zur achteckigen Form in den Turmhelm bis zur Kreuzblume auf der höchsten Spitze. Als Hauptbaumaterial wurde Sandstein verwendet, der im Mittelalter vor allem am Lorettoberg abgebaut wurde.

Es ist der einzige derartige gotische Kirchturm in Deutschland, der noch im Mittelalter vollendet wurde (um 1330) und seitdem fast wie ein Wunder die Zeit überdauert hat, auch den Bombenangriff vom 27. November 1944, der die Häuser in der nächsten Umgebung des Turmes zerstörte. Allerdings wurde das Gebäude durch die Erschütterungen stark in Mitleidenschaft gezogen. Dass auch der filigrane Turmhelm die Erschütterungen überstand, wird auf die Bleianker zurückgeführt, die als Verbindung der einzelnen Segmente des Turmhelmes dienen. Die Fenster waren vor dem Angriff herausgenommen worden und überstanden deshalb ebenfalls die Erschütterungen.

Am Fuß des Turms, links vom ersten Portalbogen, sind mittelalterliche Maße (Längenmaße, Brotgrößen, Kornmaß und andere) eingemeißelt (13. Jahrhundert). Eine Inschrift nennt auch die Daten für die beiden Jahrmärkte der Stadt. Das Anbringen an der Kirche sollte diesen Maßen besondere Legitimität verleihen.

Der Turm enthält auch eine große und schöne Turmuhr von Jean-Baptiste Schwilgué, aus dem Jahr 1851. Man kann die Uhr im Turm besichtigen. Sie läuft noch, aber treibt nicht mehr den Zeiger am äußeren großen Zifferblatt und schlägt nicht mehr die Glocken. Der Turm enthält auch eine Kontrolluhr von Schwilgué, die im selben Jahr für den Turmwächter installiert wurde.

Mehrere Kirchtürme wurden jenem des Freiburger Münsters nachempfunden. Ganz in der Nähe befindet sich jener der Mülhausener evangelischen Stephanskirche (97 Meter), errichtet 1859−66. Der Turm der evangelisch-reformierten Kirche in Warschau (gebaut 1866–80 von A. A. Loewe) wurde ebenfalls dem Turm des Freiburger Münsters nachempfunden.

Dieser diente auch als Vorbild für den Neubau des Turmes der

Lambertikirche in Münster (Westfalen), der 1888/89 an Stelle eines

baufällig gewordenen älteren Turms errichtet wurde.

Das Münster verfügt über einen Glockenbestand von 19 läutbaren

Glocken, von denen die älteste – die Hosanna aus dem Jahr 1258 – zu

den ältesten erhaltenen Glocken in dieser Größe zählt. Sie läutet

heute auf Grund von Stiftungen regelmäßig donnerstagabends nach dem

Angelus zur Erinnerung an die Angst Christi am Ölberg, freitags um

11 Uhr (deshalb Spätzleglocke – da war es Zeit, das Spätzlewasser

aufzusetzen) zum Gedenken an die Kreuzigung Christi, samstagabends

zum Gebet für die Verstorbenen der Woche und an jedem 27. November,

dem Jahrestag der Bombardierung und Zerstörung der Stadt im Jahr

1944. In der Vergangenheit war sie auch die Brand- und Sturmglocke

und wurde zur Einberufung einer Gerichtsversammlung geläutet. Diese

Glocke hängt zusammen mit dem 15-stimmigen Geläut, das 1959 von

Friedrich Wilhelm Schilling in Heidelberg gegossen wurde, im

Hauptturm. Ferner hängt im Dachreiter über dem Südquerhaus die

Taufglocke. Das 1606 gegossene Vesperglöckchen und das

Silberglöckchen aus dem 13. Jahrhundert sind nach erfolgreicher

Restaurierung wieder läutbar und hängen mit den anderen Glocken im

Hauptturm.

Vor 1959 gab es ein Geläut, das 1841/1843 von der Firma Rosenlaecher aus Konstanz gegossen wurde. Es umfasste die Töne b0, d1, f1, fis1, a1, b1, cis2, d2, f2 und b2. Nach dem Geschmack der Zeit erklangen nur harmonische Teilgeläute. Das Festgeläute bestand aus den Tönen b0, d1, f1, g1 und b1 (g1 erst ab 1950). Ab 1842 konnte die Hosanna nur einzeln geläutet werden, da sie im Gegensatz zur Stimmung der anderen Glocken einen Viertelton zu tief klang.

Seit 2002 wurde an der Sanierung des historischen Glockenstuhls gearbeitet, dessen älteste Balken von Bäumen stammen, die 1290/91 gefällt wurden. Diese Arbeiten sind Mitte 2008 mit einer neuen Hängung des Geläutes abgeschlossen worden. Die Hosanna, deren 750-jähriges Jubiläum 2008 gefeiert wird, kann dann zusammen mit dem übrigen Geläut erklingen, was bisher aufgrund der Hängung nicht möglich gewesen war.

Mit einem Tonumfang von über zweieinhalb Oktaven und einem Gesamtgewicht von rund 25 Tonnen gehört das Freiburger Münstergeläut zu den größten Domgeläuten in Deutschland

Vor 1959 gab es ein Geläut, das 1841/1843 von der Firma Rosenlaecher aus Konstanz gegossen wurde. Es umfasste die Töne b0, d1, f1, fis1, a1, b1, cis2, d2, f2 und b2. Nach dem Geschmack der Zeit erklangen nur harmonische Teilgeläute. Das Festgeläute bestand aus den Tönen b0, d1, f1, g1 und b1 (g1 erst ab 1950). Ab 1842 konnte die Hosanna nur einzeln geläutet werden, da sie im Gegensatz zur Stimmung der anderen Glocken einen Viertelton zu tief klang.

Seit 2002 wurde an der Sanierung des historischen Glockenstuhls gearbeitet, dessen älteste Balken von Bäumen stammen, die 1290/91 gefällt wurden. Diese Arbeiten sind Mitte 2008 mit einer neuen Hängung des Geläutes abgeschlossen worden. Die Hosanna, deren 750-jähriges Jubiläum 2008 gefeiert wird, kann dann zusammen mit dem übrigen Geläut erklingen, was bisher aufgrund der Hängung nicht möglich gewesen war.

Mit einem Tonumfang von über zweieinhalb Oktaven und einem Gesamtgewicht von rund 25 Tonnen gehört das Freiburger Münstergeläut zu den größten Domgeläuten in Deutschland

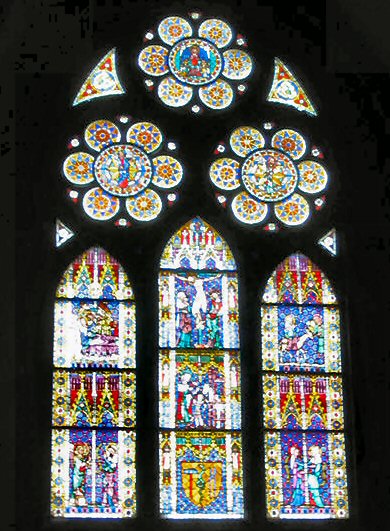

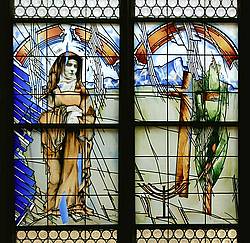

Die Bleiglasfenster stammen aus allen Bauperioden des Münsters. Im

romanischen Querschiff sind auf der Nordwand bunte Glasfenster aus

dieser frühen Bauzeit zu sehen (um 1220). Die gotischen Fenster im

Langhaus wurden meist von den Handwerkszünften gestiftet, deren

Symbole wie Brezel, Stiefel usw. sich darauf wiederfinden (um 1330).

Kaiser Maximilian stiftete die so genannten Kaiserfenster im

Hochchor. Nach der gotischen Zeit wurden eine Reihe der

mittelalterlichen Fenster entfernt, da man – zeitentsprechend – mehr

Licht in der Kirche haben wollte. Dadurch sind einige der wertvollen

Glasmalereien unwiederbringlich verloren gegangen. Um 1900 hat sich

der Glaskünstler Fritz Geiges um den Erhalt und die Restaurierung

der Fenster verdient gemacht, allerdings mit – aus heutiger Sicht –

zum Teil zweifelhaftem Ergebnis. Neben guten Kopien, die heute

teilweise die im Museum befindlichen Originale ersetzen, ergänzte er

auch bestehende Fenster oder brachte Teile dieser in einen neuen

Zusammenhang. Geiges schuf auch neue Fenster im historisierenden

Stil seiner Zeit und versah sie mit einer künstlichen Alterung, um

verloren gegangene Fenster nachzuahmen. Aus dem 20. Jahrhundert

stammen unter anderem das Westfenster in der Michaelskapelle und die

südliche Fensterrosette von Valentin Peter Feuerstein. Der

Freiburger Künstler Hans-Günther van Look schuf zu Beginn des 21.

Jahrhunderts ein Fenster, das Edith Stein zeigt, und gestaltete im

Rundfenster des südlichen Querschiffes sechs Medaillons mit

„Heiligen Frauen“, die mit den Medaillons im gegenüber liegenden

„Fenster der Barmherzigkeit“ aus dem Mittelalter korrespondieren.